福岡の屋台は、地元文化に深く根付いており観光資源のひとつです。日本では屋台が減少しつつある中、福岡では独自の政策で屋台文化の継承が図られています。今回は、福岡の屋台の魅力や特徴と、開業する際に知っておくべき屋台のルールについて解説します。

目次

紆余曲折な福岡市屋台の歴史

現在福岡県内には、福岡市、北九州市、久留米市といった屋台街が3カ所残っています。特に福岡市の屋台軒数は2022年時点で約100軒といった大規模な屋台街が現存しています。福岡市の屋台の成り立ちを表にまとめてみました。福岡の屋台は初め、全国の屋台同様に1945年頃の戦後の混乱の中で、道路上などで簡易な仮設店舗を設置して行うスタイルから屋台営業が始まりました。1965年代には最盛期となり、多い時で屋台の軒数が400軒以上にもなったそうです。

その一方で、1965年代以降には、屋台の無秩序な道路使用などに対する市民の不満が高まったとされています。具体的には、歩道を勝手に使用した不法営業や汚水の所定の場所以外でのたれ流し等が常態化していたこと、といった運営面での問題がありました。さらに、街の一等地であるにも関わらず安価な使用料であることに対して、高額な家賃を支払って営業している周辺の固定店舗等からの不公平感が増大したこともありました。1995年には県議会において県警本部長が「屋台営業の新規参入は原則認めない」と発言し、「原則一代限り」の方針が示されました。当時の屋台数は約220軒あったと言われています。1996年には福岡市において「福岡市屋台問題研究会」が設置され、社会問題化していた屋台のあり方について議論されました。2000年には「福岡市屋台指導要綱」の制定・施行が行われました。その内容としては、道路や公園の管理者である福岡市が屋台による道路等の占用を認め、管理するための基準を明確化するとともに、県警が示した「原則一代限り」の方針に従うこととしたそうです。そのため、最大約400軒あった屋台が2010年には約150軒にまで減少しました。

屋台の新たなあり方

これまで、屋台は生活を支える生業であったにもかかわらず、近年は減少の一途を辿っていました。しかし、2011年に髙島市長が「屋台を残したい。あり方を検討したい。」と表明したことにより、屋台を残す方向への政策の方針が明示されました。その後、福岡市は「屋台との共生のあり方研究会」を設置し、市民意識調査を実施しました。そこでは、屋台の衛生面での問題を約8割の市民が感じていることや、認められていない名義貸し屋台が存在することが分かりました。屋台が存続していくには屋台が地域と共生し、住民の理解を得ることが重要であり、福岡のまちの財産としての効用とルール遵守が必要であるとされました。

2013年には日本で初めての屋台に関する条例である福岡市屋台基本条例が制定され、将来的になくなるはずだった屋台を維持するため公募制度が創設されました。これにより、これまで慣習で認められていた屋台から,公共性を根拠に合法的に認められた屋台へ明確なルールが制定されました。2016年には公募場所の環境整備が整い、屋台公募を実施し選考を経て2017年に20軒程度の新規公募で選定された屋台が営業を開始しました。現在も明確なルール運用のもと、新旧の屋台が営業を行い新たな形で屋台の賑わいが存続しているようです。

| 年 | 内容 |

|---|---|

1945年 昭和20年 | 福岡に屋台登場 |

1949年 昭和24年 | GHQによる取締り、裁判で「昭和30年3月31日で屋台全廃」命令 |

1950年 昭和25年 | 屋台事業者が「福岡市移動飲食業組合」を結成、行政や警察に交渉 |

1955年 昭和30年 | 県会議員・河田琢郎氏による屋台全廃反対運動 屋台全廃を逃れ、許可制に |

1956年 昭和31年 | 博多移動飲食業組合設立 屋台営業許可に関する県条例が施行 |

1962年 昭和37年 | 道路使用許可の取り扱い要綱が決定 |

1970年 昭和45年頃 | 屋台軒数全盛期、軒数が400軒程度に |

1973年 昭和48年 | 天神地下街建設工事に伴う、一時休業についての基本協定を締結 |

1975年 昭和50年 | 天神地下街工事完了による遊歩道計画に伴う屋台営業について 福岡市・中央署・九電、屋台組合の合同会議開催 |

1979年 昭和54年 | 屋台における「なまもの」販売について市当局と協議販売禁止を再確認 |

1989年 平成元年 | アジア太平洋博覧会(よかトピア)開催に協力 |

1995年 平成7年 | 警察より「道路使用許可は一代限り」の方針明示 |

1996年 平成8年 | 福岡市桑原市長の諮問機関「屋台問題研究会」発足 |

1998年 平成10年 | 地下鉄工事による一部屋台移動 |

2000年 平成12年 | 「福岡市屋台指導要綱」施行道路占用許可を与え、規制しつつも合法的に認可、 「原則一代限り」が確立 |

2005年 平成17年 | 地下鉄七隈線工事などに伴い、仮移転していた屋台が復帰営業 |

2007年 平成19年 | 吉田市長に屋台一代限り撤廃要望 |

2010年 平成22年 | 屋台数が約150軒にまで減少 |

2011年 平成23年 | 平成22年の福岡市暴力弾排除条例に伴い、要綱を改正 髙島市長が「屋台を残したい。あり方を検討したい。」と表明 屋台との共生のあり方研究会を設置 |

2013年 平成25年 | 福岡市屋台基本条例制定、施行 |

2016年 平成28年 | 屋台の移転再配置と公募対象場所の環境整備が整う 初の「屋台公募」を実施 |

2017年 平成29年 | 20軒を超える公募屋台が誕生 |

福岡屋台のエリア

福岡屋台の主な営業エリアは、天神エリアと中州エリアです。それぞれのエリアの特徴について紹介します。

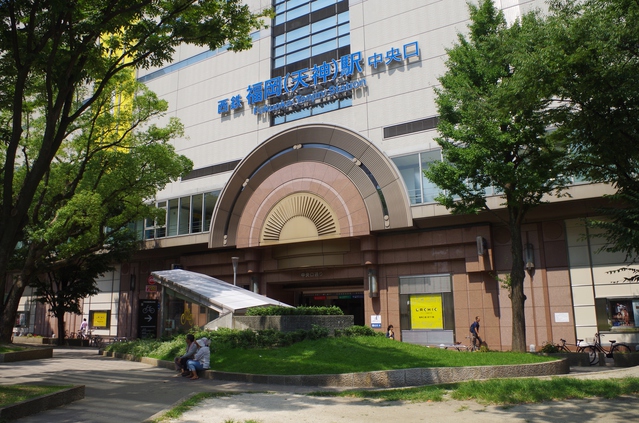

天神エリア

天神エリアは、福岡市の中心地のひとつで都会的なエリアです。百貨店など大規模な商業施設が立ち並んでいます。西鉄福岡天神駅や福岡天神バスセンターなどを擁する市内の交通の中心でもあり、仕事帰りの人や買い物客など、多くの人が行き交います。近年では再開発も始まっており、ビジネス街としての発展も期待されているエリアです。

屋台といえば中洲というイメージもありますが、天神エリアには中洲よりも多くの屋台があります。天神を南北に走る渡辺通沿いを中心に、北部(昭和通りエリア)、南部(渡辺通りエリア)でさまざまな屋台が営業中です。

中州エリア

中洲エリアは、九州一といわれる歓楽街として賑わうエリアです。那珂川沿いを中心に、昔ながらの屋台が並んでいることが特徴で、多くの観光客が訪れることでも知られています。

接待のあとに利用する地元客も多く、近年ではキャナルシティ博多などに訪れる若年層からも注目されるようになりました。

中洲エリアは天神エリアに比べると店舗が密集しており、ネオンが明るいため独特の活気があります。これぞ屋台という雰囲気を楽しめるのが中洲エリアの魅力です。

福岡屋台の魅力

福岡屋台は、観光資源としてだけではなく、食文化として地元に強く根付いているのが特徴です。そんな福岡屋台の魅力を紹介します。

地元の方とお話ができる

屋台では、お店の人はもちろん、お客さん同士の距離が近くなります。そのため、コミュニケーションが取りやすく、会話を楽しめることが魅力です。

福岡の地元の人も居酒屋などでお酒を飲んでから、締めとして屋台に入店することも多いです。オープンコミュニケーションの土地柄もあり、その場で初めて出会ったお客さんやスタッフと盛り上がることは、福岡の屋台では日常的な風景といえます。ひとりで入店しても、自然と会話が広がっていくでしょう。

観光客への対応も親切で、地元ならではの楽しい話を聞けることも多いです。

はしごしてお酒や料理を楽しめる

福岡の屋台は、さまざまなジャンルの屋台が立ち並んでいることが特徴です。ラーメンや焼き鳥をはじめフレンチやエスニック、カフェなど、従来の屋台の概念を覆す店舗が揃っています。特に新規参入屋台には個性的な店舗も多く、「ネオ屋台」として若い世代から人気です。

そのため、エリア一帯のお店をはしごすることで、さまざまなお酒や料理を楽しめます。屋台なので店外から混雑具合が分かりやすく、気軽に入店できる点もはしご酒にぴったりです。

福岡屋台で人気のメニュー

福岡の屋台といえばラーメンが有名ですが、焼きラーメンやおでん、焼き鳥、天ぷらなどのメニューも人気です。

特に焼きラーメンは福岡発祥といわれるお店もあり、一度は食べてみたいという声も多いです。また、焼き鳥ではほかの地方にはあまりない「豚バラ」や「鶏皮」などがあり、近年では福岡グルメとしても人気を集めるようになりました。

独断で選ぶ福岡市のおススメ屋台

福岡市には前述の屋台基本条例があり、屋台が観光資源や、市民のにぎわいの場としての効用があることが認められ、公道や公園といった公の場での営業活動を、適正な屋台営業を前提として例外的に認めるという考え方を屋台基本条例の目的及び基本理念において表現されているそうです。

ここでは、そんな福岡の貴重な資産である屋台の中で、新旧おススメ屋台を2軒だけご紹介します。

「 屋台Telas&mico(テラスとミコー)」

1軒目は福岡の賑やかな大通りの渡辺通りで営業されている「 屋台Telas&mico(テラスとミコー)」です。映える水色の屋台が通りを歩く人の目を引きます。福岡市・春吉で店舗の「Telas&mico」もされているそうです。店頭に立つオーナーシェフは海外でも料理修行されて来たそうで、優し気な方でお話も楽しく出来ます。若い方やオシャレな屋台に興味がある方にはとっておきの人気店です。提供商品は屋台では想像できないほどオシャレで美味しい多国籍料理です。

「白龍」

2軒目は昭和通りと渡辺通りが交わる大きな天神橋口交差点の近くで営業されている「 白龍」です。50年以上の歴史ある屋台にはいつでも常連さんが思い思いの時間を過ごされています。店頭に立つ大将は一見コワモテですがお話してみるととても優しい方です。とても博識でどんなお話でもお相手して頂けます。ここは老舗屋台だけあって隣の席同士で偶然生まれるコミュニケーションなんかも楽しむことが出来たりします。肩ひじ張らずに自然に生まれるアットホームな会話が出来る店内は、大将の人柄がにじみ出しているようです。提供商品はこれぞ屋台のおでん、餃子やラーメンです。ふらっと寄ってふらっと出ることも可能で気軽に行ってみたい名店です。

福岡で屋台をするうえで知っておくべきルール

福岡にとって、屋台は重要な観光資源という位置づけです。そのため屋台が適正に運営されるよう「福岡市屋台基本条例」という厳しいルールが設けられています。福岡で屋台の開業を考えている方は、このルールを理解しておくことが必要です。

占用時間は17時~翌午前4時まで

福岡市が道路や公園の使用許可を出しているのは17時~翌午前4時までです。

基本的には、この時間しか場所を使用できないということになるので、準備や片付け時間も含めると、実際に営業できる時間はもう少し短くなります。営業時間は、18時ごろから翌2時30分ごろまでが一般的です。

生ものの提供は禁止

屋台では、衛生上の懸念から生ものの提供は禁じられています。

例えば、お刺身や生野菜などは提供できません。火を通すことが必要です。漬物や冷奴も提供できないので注意しましょう。

歩道にテーブルやイスなどを設置しない

歩行者の邪魔になってしまうため、歩道にテーブルなどを設置することはできません。店内が混み合ってきたら、お客さん同士で譲り合ってもらうなどの対処が必要になります。

そのため、お客さんの店舗滞在時間は短めになる傾向にあります。

お店の継承は一代限り

福岡の屋台は弟子に継がせることは認められていません。継承は直系の家族一代限りとされており、権利を譲ることもできないので、閉店の場合には再び公募されることになります。

なお、公募による屋台は営業期間が3年と決められています。営業期間の更新は可能ですが、最大で10年となるため、同じお店を長い間経営することはできません。

ルール違反すると出店できない可能性も

屋台を営業するにあたり、市のルールを守らなければ書面や口頭による警告を受けます。

以降、改善が見られない場合には道路や公園の占用許可が停止されます。再度6ヶ月以内に警告を受けると占用許可が取り消され、屋台の出店ができなくなるため注意しましょう。

福岡で屋台開業する際のポイント

福岡で屋台を開業するには審査に通過したのち、決められたエリア内で出店することが必要です。また、グループや個人で出店できる区画が決められています。集客を成功させるには、ほかの屋台との差別化を図ることが重要です。

屋台は常連客が多くの割合を占める店舗形態でもあります。そのため定番メニューのみでは、ほかの屋台の常連客を掴むことは難しいでしょう。独自のメニューを取り入れるなどの工夫が必要です。実際に、新規開業でもメニューやサービスの多様化で成功している店舗もあります。

また、福岡は女性や若い人が多い地域です。これらの人も入りやすい雰囲気にすることで、集客が期待できます。近年では、SNSを活用して人気を博している店舗もあるので参考にしてみると良いでしょう。

福岡に限らず屋台出店を検討している方の中には、露店とどちらが良いか迷う方もいるでしょう。以下の記事では屋台と露店の出店について、さまざまな面から比較しています。

HIRAKELは、初期費用を抑えつつ飲食店を開業したい方へ、コンテナ型店舗の購入、レンタルが可能です。 低リスクで購入、レンタルもできるのでこれまで飲食店や屋台を経営したことがない方でも安心です。